시시·미미

2025. 11. 12 – 12. 21 | [GALLERIES] GalleryMEME

윤동천

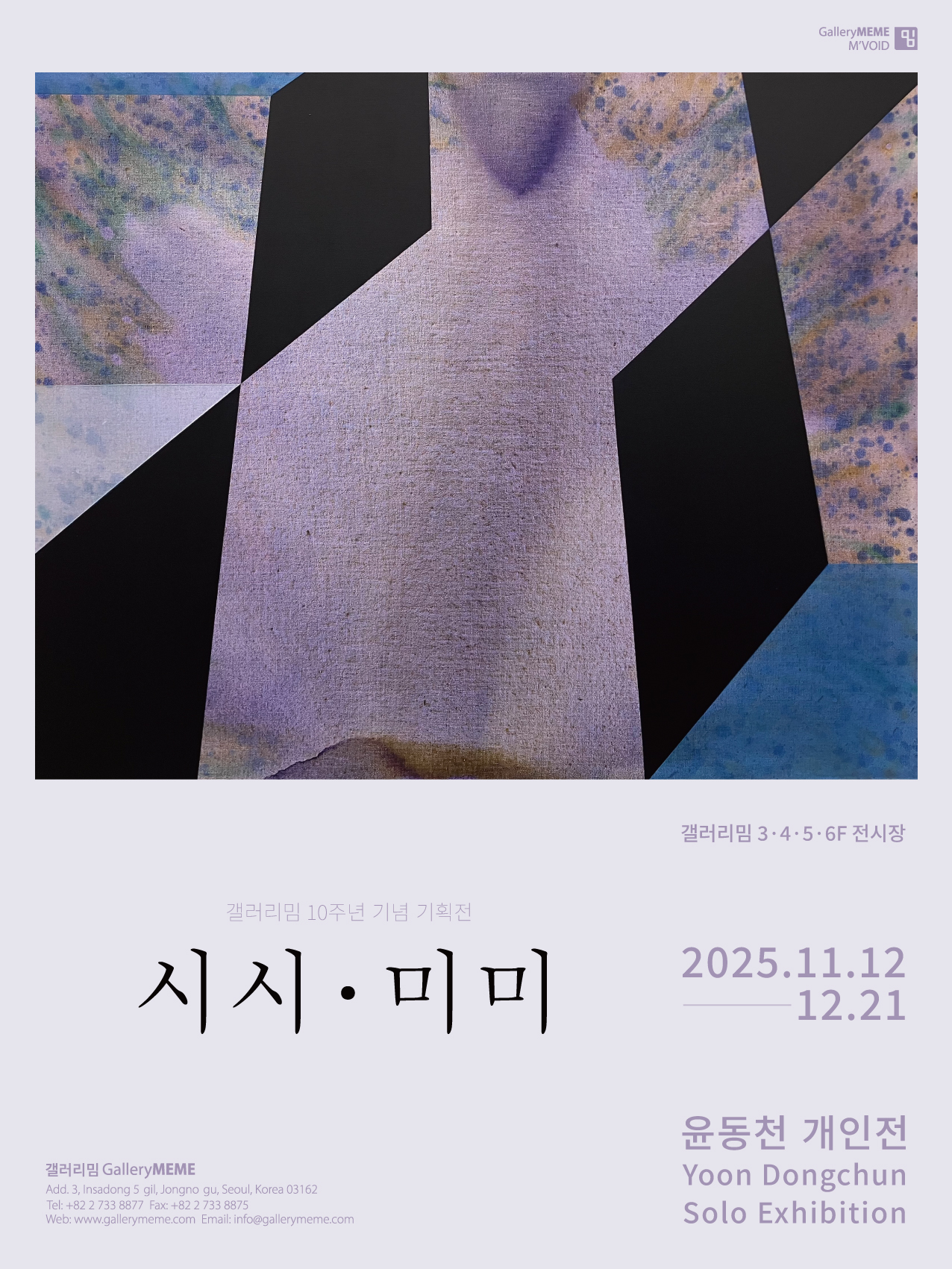

전시 포스터

윤동천은 이번 전시에서 제목이 이야기하듯 ‘시시하고 미미한 것’들을 전시장으로 데려온다. 어떻게 시시하고 미미한 것들이 ‘미술’과 함께 있을 수 있을까. 그는 그만의 독자적인 어법을 이번 전시에서도 펼쳐놓는다. 이 펼쳐놓음의 기술(技術)은 미술하기의 원초적인 즐거움을 얼마만큼 현실 안팎에서 허용할 수 있는가의 문제를 데리고 논다. 미술이 다루기엔 너무 시시한 사물들을 대상으로 하는 하지만, 그가 촬영한 사진들의 구도와 형식, 표면의 질감을 보면 동서양 미술사의 오랜 작업들이 탐구해온 시각과 재현, 구상과 추상의 문제가 녹아있다는 생각이 든다.

전시 전경 (1)

‘시시 미미’를 발음할 때 느낄 수 있는 모국어의 리듬감은 신선하다. 이번 전시는 변주와 변형의 놀이에서 출발하는 듯보인다. 그 귀착점이 어디인지는 작가가 보여주는 색과 형태, 시각적이고 의미를 지닌 것들의 수집과 발견을 따라가보는 데서 각자 찾을 수 있을 것이다. 윤동천이 명명한 ‘시시한 것들’은 그가 목격한 것들이다. 또 이 ‘미미한 것들’은 그가 추상 회화 작업인 <단순연작>와 <덩이>들로 나아가게 하는 구체적 모티브가 된다. 어린아이의 놀이같기도 하고 철학적인 의제같기도 한 단어의 조합은 우리가 살아가는 현실의 다양한 측면과 유사하다. 그는 이렇게 서로 다른 것들의(미술=현실, 미술/현실) 조합을 통해 한국의 정신사적인 리얼리티를 눈앞에 마주하게 한다.

전시 전경 (2)

자, 전시장을 보자. 전시장의 각 층층은 윤동천의 미술관이며 동시에 한국의 현대사를 문맥화하는 시각적인 생활 박물관이다. 5층에 있는 ‘익숙한 문구들’ 연작을 보자. 합판에 레이저로 제시된 문구들에서 구체성과 보편성을 띠는 언어들의 합주를 볼 수 있다. 인생에 대한 처절한 경험 없이는 도달할 수 없는 구체성을 띠는 ‘생활’ 언어들이 인생의 쓴맛 단맛 짙은 맛을 알려준다. 전시장 통로의 벽면에 위치한 <기념일>(2005)은 어떤가. 종이 위에 잉크로 새겨진 이 작은 날짜들은 윤동천이 기억하는 한국 현대사의 ‘기념일’이다. 어린시절부터 성인이 될 때까지 그에게 파노라마처럼 펼쳐졌을 사건들이 작은 글자들로 낱장의 얇은 종이 위에 남겨져 있다. 이것은 일종의 ‘카운터 모뉴먼트(counter monument : 반기념비)’로서, 기념비의 육중함에 반대하는 또 다른 형식의 ‘기억 작업’이다. 작가는 이렇게 한국 현대사가 거대하게 기억해온 시간성을 윤동천 개인의 감각으로 뒤집는다. 이때 개인은, 작가가 오랜 시간 이야기해왔듯 공공적 실천과 집단의 무의식을 외면하지 않는 개인이다.

전시 전경 (3)

윤동천의 미술은 그러므로 풍자가 아니라 다른 방식의 기억이다. 또 이것은 미술과 현실의 질긴 관계를 그의 식으로 말하는 행위다. 6층에 자리한 <시시한 오브제> 연작에서 작가는 현실의 사물에 깃든 관습을 현실의 지리멸렬한 통념들과 맞부딪히게 한다. 빗자루, 펜, 요강, 톱에 이르기까지, 작가는 일상에서 언제나 주변부의 자리를 차지하거나 ‘이것이 거기 있다’는 식의 존재하는 것조차 알아차리기 힘든 미약한 사물들을 예의 주시하게 만든다. 윤동천이 붙인 작업의 제목은 작업의 일부가 되어, 관객과 작업이 만나는 시간과 공간을 확장시킨다. 그래서 우리 관객들은 이 작업들의 말걸기를 외면할 수 없다.

전시 전경 (4)

그것은 작가의 내면 세계나 미술 내부의 암묵적 합의가 붙인 제목과 달리, 누구나 사용할 수 있고 누구나 만질 수 있는 것들(껌, 물병, 달걀)의 ‘다른 차원’을 열어두는 제목들이다. 예로 플라스틱 물병이 종이처럼 구겨져 있는 <100도씨의 힘>, 접시위에 씹던 껌을 만든 <스트레스를_씹다>를 보라. <입사지원서를 쓸 때마다 새 펜으로 서명하기로 마음먹었다>(2025) 앞에서 펜 100자루를 세어보며 하나씩 펜이 사라지는 장면을 상상하게 된다. <포획 포식 피식>(2025)이라는 제목을 지닌 쇠봉과 거미줄을 재료로 하는 작업 앞에서 미술사에 길이 남을 마르셀 뒤샹의 ‘큰 유리’가 떠올랐고 이와 동시에 어쩌면 거미가 여기 어딘가 실재할지도 모른다는 생각이 들었다. 공존하기 어려운 전시장 안의 ‘현실’이었다.

전시 전경 (5)

실로 전시장에는 작가가 아세테이프위에 아클릴릭으로 만든 거미 한 마리가 있다. 흰 벽에 붙어있지 않고 수직으로 서 있는 이 <거미>(2025)는 전시장에 있는 작업들의 ‘현재 위치’를 다시 한 번 쭉 살펴보게 했다. <뭉크 ‘절규’의 새 버전>으로 이름 붙은 작업에서 소리 내는 닭 인형이 살짝 천정을 보고 세워져 있는 것을 보았는지? 작가 윤동천이 세밀하게 관찰하고 시각적 리듬과 모양에 주목하여 대상의 시선을 배치하고 있다는 것을 알 수 있다.

전시 전경 (6)

작가는 언제나 현실을 주도면밀하게 ‘보는 사람’으로서, 풍경들을 관찰한다. 두 개의 사진을 배치하는 <시시한 풍경> 연작과 캔버스에 아크릴릭으로 그린 <시시한 대상으로부터> 회화 연작은 모두, 그가 이 현실에서 얼마나 철저하게 ‘보는 사람’으로 복무하는지 보여준다. 그런 점에서 내가 생각하는 그의 독자성은 ‘예술의 일상성’과 비판성이 한 자리에 공존할 수 있도록 하는 것이다. 그의 미술은 쉬운데 어렵고, 어려운데 쉽다. 이 무슨 형용 모순인가? 그러나 그래서 그의 미술하기는 작가가 세운 질서와 외부의 현실 세계가 함께 있다(공존한다). 현실에서 발견한 사물과 풍경의 일부는, 그가 그린 <잔설>과 <큰 주걱>처럼, 온전하지는 않지만 부분으로서 우리 곁에 있고 그래서, 예측불가능하게 아름답다.

현시원 (미술비평·연세대학교 커뮤니케이션대학원 교수)

갤러리밈

서울시 종로구 인사동5길 3

+82 2 733 8877

Share

[GALLERIES] GalleryMEME

- Dates

- 2025. 11. 12 – 12. 21

MORE LIKE THIS

Share